-

拉苏荣 编辑

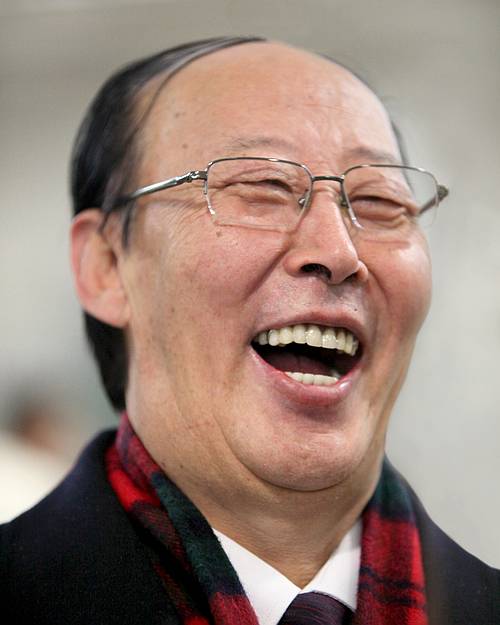

拉苏荣(1947年6月-2022年12月31日), 出生于内蒙古鄂尔多斯高原民间歌手世家,蒙古族,中央民族歌舞团男高音歌唱家,国家一级演员,国家级政府津贴获得者。 代表作品有《毛主席是我们心中的红太阳》《奶酒献给毛主席》《赞歌》《北疆赞歌》等。

1962年考入内蒙古自治区艺术学校,后又深造于中央音乐学院,先后得到昭那斯图、内蒙古歌王哈扎布等名师指导。40多年来他参加了3000余台文艺演出,并多次在全国性重大文艺演出中获国家级大奖。党和国家的三代领导人毛泽东、邓小平、江泽民等都看过他的演出。乌兰夫主席一直高兴地称赞他是“小哈扎布”,内蒙古人民将他誉为新中国第二代蒙古族长调歌王。 1986年,发表论文《论蒙古族长调牧歌》,并获得内蒙古自治区文艺理论一等奖。1987年,发表论文《蒙古族民歌演唱原理》。2008年,参加"千里草原唱和谐"--内蒙古人民广播电台2008年春节晚会。

2022年12月31日23时47分,拉苏荣因病在北京辞世,享年75岁。

本名:拉苏荣

性别:男

民族:蒙古族

国籍:中国

出生地:内蒙古鄂尔多斯

出生日期:1947年6月

逝世日期:2022年12月31日

毕业院校:中国音乐学院

代表作品:《小黄马》、森吉德玛

职业:男高音歌唱家

所获奖项:第22届布尔戈斯世界民间艺术歌曲比赛一等奖内蒙古自治区荣获文艺理论一等奖、蒙古国际长调牧歌艺术节论文金奖《论蒙古族长调牧歌》内蒙古自治区荣获文艺理论一等奖,蒙古国际长调牧歌艺术节论文金奖《蒙古族民歌演唱原理》

拉苏荣1947年出生于鄂尔多斯。 拉苏荣,在佛教经文中意为“天的智慧”。 幼年时对拉苏荣影响最大的是拉苏荣的母亲,她虽然不是歌唱名人,但却是拉苏荣心中最了不起的歌唱家,拉苏荣是听着母亲的歌声长大的。

拉苏荣小时候当过小活佛。上世纪50年代初期,拉苏荣生长的库布其沙漠地区还不能完全解决孩子上学的问题,当时只有进庙宇才有读书的机会。1960年,一个偶然的机会,13岁的拉苏荣进入杭锦旗的乌兰牧骑演出队,成为了一名独唱演员。 也是这支文化工作服务队中最年轻的队员,自此走上了舞台艺术生涯。 再后来考入内蒙古艺术专科学校向昭那斯图学习长调艺术, 后成为新中国成立后内蒙古自治区第一批由专业老师教授蒙古族长调声乐的学生。

拉苏荣(左)与邓颖超(中)、周秉建(右)合照

拉苏荣(左)与邓颖超(中)、周秉建(右)合照

人物关系

关系 | 姓名 | 简介 |

妻子 | 周秉建 | - |

老师 | 哈扎布 | 1922年5月11日,哈扎布出生在锡林郭勒盟阿布罕纳尔旗的一个牧民音乐世家。“哈扎布”是藏语“天的恩赐”之意。哈扎布族姓孛儿只斤,是成吉思汗黄金氏族的一支。父亲善弹奏三弦,母亲是一位民间歌手。由于自幼的家庭熏陶,使他很早就显露出了过人的音乐天赋。11岁时他就开始在家乡参加各种小集会的演出。12岁哈扎布在那达慕大会上获赛马第一、唱歌第一。15岁他拜著名歌手斯日古楞海林为师,18岁拜著名歌手特木登学唱蒙古长调。19岁哈扎布成为旗王爷的歌手。新一代的蒙古族长调歌王拉苏荣是哈扎布的大弟子。 |

右为周秉建

右为周秉建

拉苏荣

拉苏荣

1965年秋,新疆乌鲁木齐。新疆维吾尔自治区成立10周年的日子里,年仅18岁的拉苏荣作为蒙古族艺术家的代表登上了中央代表团慰问演出的舞台。一曲长调歌曲《乌珠穆沁团尾马》唱罢,台下掌声雷动,时任国务院副总理的乌兰夫高兴地说:“我们的小哈扎布培养出来了!”

哈扎布的名字对拉苏荣并不陌生。那是1962年的圣诞节。这天傍晚,内蒙古艺术学校为外宾组织了一场盛大的联欢晚会,拉苏荣第一次见到了蒙古族长调最优秀的歌者哈扎布,他被这位“蒙古歌王”的歌声打动了,一种天老地荒、苍苍茫茫的情绪顿时袭上心头,不觉泪涌眼眶……

哈扎布在长调艺术上的至尊地位是年轻的拉苏荣心目中的偶像。听到乌兰夫的话,拉苏荣萌生了一个念头,向自己民族的大师拜师学艺。而“文革”的狂潮,令拉苏荣的拜师请求没能如愿,但他却表现出了比同龄人深邃的沉稳。 虽拜师不成,但拉苏荣也得到哈扎布的亲传和帮助。 为了不让长调艺术失传,拉苏荣把长调的老词改成了歌唱新生活的新词,演唱录制了《金色的边疆》《赞歌》《北疆赞歌》《毛主席,我们心中的红太阳》《奶酒献给毛主席》一批振奋人心的创作歌曲,并借助内蒙古人民广播电台反复播出。拉苏荣因此成为了内蒙古家喻户晓、深受各族人民喜爱的歌唱家。

拉苏荣一有空就听哈扎布的唱片。那悠长而庄严的旋律、繁复的波折音和只可意会的内在节奏,让拉苏荣寻找到了狂热背后独有的宁静。《走马》《小黄马》《四季》《圣主成吉思汗》《小黑马》《有这么一个好姑娘》……他一首一首地体会哈扎布演唱的魅力,一句一句地领悟歌曲的意境,一个音符一个音符地琢磨演唱的技法。“文革”结束后,拉苏荣如愿成为哈扎布复出后收下的第一个弟子。生活,也因此在拉苏荣的面前展开了新的一页。哈扎布用流淌于自己内心的深情表达,把自己几十年的艺术积累毫无保留地传授给了拉苏荣,他对拉苏荣说:“无论在哪里演唱,只要头脑中有草原、毡包、马牛羊,那么节奏、曲调、色彩、技巧就都有了草原的味道。”

有人说,草原上的一草一木都听过拉苏荣的歌声,的确,那时候的拉苏荣浑身都是青春的火花、青春的鲜艳、青春的生命和才华。拉苏荣用心灵把握长调艺术独特的节奏,抒发他对苍天大地的真切感受,他随内蒙古乌兰牧骑、内蒙古歌舞团走遍了内蒙古的每一寸土地,他一天天在成熟进步,精神领域一天天在加阔,胸襟天天在宽大,对牧民群众的感情也一天天在丰满深刻。每一次到牧民中演唱,都能看到他们真诚激动的泪水,都能得到他们朴实却至高的礼遇。

1984年,拉苏荣考入内蒙古大学的蒙古文学研究生班,在读期间,他曾出访欧洲多国,在保加利亚举行的第22届布尔戈斯世界民间艺术歌曲比赛中,他凭着对蒙古族长调的深情演绎把一个民族的风采与精神展现在了异国的舞台上,并摘得了金奖桂冠。拉苏荣步入了人生中的黄金时代,对长调艺术的认识也一天天在加深:蒙古族长调是世界的,是人类的,是流淌在蒙古人血液里的,是镌刻在蒙古人骨子里的文化DA。长调是蒙古族文化的明天。

1986年春节前夕,拉苏荣随内蒙古歌舞团进京演出。演出开始前,时任国家副主席的乌兰夫专门到后台看望演员。 1987年参加中央电视台春节联欢晚会演唱《民族大团结》。

1993年拉苏荣编写的蒙文版《人民歌唱家——哈扎布》出版。

1994年,拉苏荣调入中央民族歌舞团,在这个多民族的广阔大家庭里,他在继承和弘扬蒙古族民族声乐特点的基础上,又借鉴了兄弟民族及西方音乐的声乐技巧,实现了长调抒情的至高境界-一天籁与心籁浑然一体。拉苏荣带着《小黄马》《森吉德玛》《啊!草原》《北疆颂歌》《锡林河》《走马》《博格达山峰》《弹起我心爱的好必斯》《遥远的特尔格勒》《圣主成吉思汗》《赛里木湖》等一大批蒙古族歌曲走遍了祖国各地,成为了当代蒙古民族最具代表性的歌唱家之一。

1995年,在北京音乐厅,拉苏荣成功地举办了个人独唱音乐会,用流在他内心的《绿色的旋律》唱响了茫茫草原的生命赞歌。

1996年,他演唱的"锡林河"在中央电视台的音乐电视"MTV"大奖赛中获奖。1997年又推出系列作品"绿色的旋律"演唱艺术电视专题片和"绿色的旋律"演唱专辑(蒙汉文版)。

2003年,蒙古人民共和国申请马头琴成为非物质文化遗产。这给了拉苏荣等蒙古族艺术家一个启示,蒙古族长调完全具备进入非物质文化遗产"人类口头和非物质遗产代表作"行列的条件。作为"中蒙两国蒙古族长调民歌联合保护专家工作小组"的中方委员,拉苏荣为之积极奔走,全力配合申报。

2005年11月25日,联合国教科文组织正式公布了第三批"人类口头与非物质文化遗产代表作"名单,中蒙两国联合申报的蒙古族长调名列其中。

2006年,拉苏荣代表中国出席了"世界蒙古人大会",在会上,他被誉为"全世界蒙古人的大歌唱家";也是在这一年,拉苏荣担任了人类口头和非物质文化遗产中蒙两国蒙古族长调民歌联合继承和保护工作委员会的中方首席专家,成为中国国家级文化艺术团体中唯一从事这项工作的艺术家。

2007年初,内蒙古长调艺术交流研究会宣告成立,拉苏荣被选为会长。在他的倡导下,内蒙古的各盟市都相继成立了长调协会。

2008年,参加"千里草原唱和谐"--内蒙古人民广播电台2008年春节晚会。

2009年初,拉苏荣等开始组织长调民歌演唱专家和学者,在北京大学、清华大学等院校进行蒙古族长调展演和专题讲座,受到了广大师生的喜爱与支持。

2022年12月31日23时47分,拉苏荣因病在北京辞世,享年75岁。

2010年,拉苏荣在纪念自己从事音乐文化艺术生涯50周年的时刻,他带领学生、朋友、家人和乡亲们、在自己出生的故土——库布齐沙漠上种植了一共9万多棵树木,取名为“长调林”。以此表示自己对家乡的热爱与眷恋,表示对蒙古族长调事业奋斗终身的愿望。

| 音乐类 | ||||||||||||||||

|

拉苏荣先生被誉为“新中国第二代蒙古族歌王”、“现当代歌王”、“全世界蒙古人的大歌唱家”。拉苏荣先生毕生致力于歌唱事业,在民族声乐方面做出了许多开创性的贡献,引领和推进了民族音乐的发展。在乐理技巧方面,拉苏荣先生继承和弘扬民族声乐特点,并在此基础上借鉴了其他民族包括西方音乐在内的声乐技巧及其优势与长处,很好地解决了呼吸运用在与长短调结合中的难题;在声乐理论和蒙古文化传承方面,拉苏荣先生先后撰写出版了《人民歌唱家-哈扎布》与《宝音德力格尔传》、《我的老师昭那斯图》等多部蒙文传记,为蒙古族民间艺术遗产继承与老一辈艺术家的奋斗精神传承做出不可磨灭的贡献;在非物质遗产保护方面,作为中国国家级文化艺术团体中唯一从事人类口头和非物质文化遗产中蒙两国蒙古族长调民歌联合继承和保护工作的艺术家,多年来奔走疾呼,呕心沥血,为蒙古族的长调艺术保护与研究留下了宝贵的价值遗产与精神财富。(中央民族歌舞团评)

拉苏荣先生笃志音乐,品格高洁,大雅君子,一身正气。他的逝世不仅是中央民族歌舞团的重大损失,也是中国少数民族声乐理论学界,蒙古族长调保护发展学界的重大损失。(中央民族歌舞团评)

50年来,拉苏荣把人生最蓬勃的年华全部献给了草原、献给了长调艺术。这位德高望众的杰出艺术家,用智慧的头脑、坚贞的信念、无与伦比的歌喉,用激情与忠诚,把炽热的爱播洒在了长调吟唱的苍茫大地上。(《中国艺术报》评)

音乐教育是通向民族最短的道路。”而在中国少数民族地区,这条路因母语音乐教育的弱化而使路途人为延伸、杂草丛生。在内蒙古,曾妇孺皆唱的东土默特部落、科尔沁部落、蒙郭勒津部落长调基本消失,仅有的几位“活化石”大多年事已高,在蒙文、蒙古国文和中蒙两国的音乐的比较研究方面,更是一片空白。而要抢救这些文化遗产,既要懂蒙语、蒙文和蒙古国的文字,还要懂长调、懂艺术,熟悉蒙古族的历史和现状,了解蒙古族的生活习俗、文化传统,所有的这一切拉苏荣都具备,为了不让长调艺术人亡艺绝成为宿命,拉苏荣甘愿做这只溯流而上的“头雁。(匈牙利音乐教育家柯达伊评)

2023年4月14日草原歌王蒙古族长调传承人拉苏荣先生艺术成就研讨会在呼和浩特市召开,会议由中国民间文艺家协会、中央民族歌舞团、内蒙古自治区党委宣传部主办,内蒙古自治区文联、内蒙古自治区文旅厅承办。财政部离退休干部局原一级巡视员周秉建,自治区党委宣传部副部长、自治区文旅厅厅长秦艳,自治区党委宣传部副部长田瑞华,内蒙古文联党组书记、主席冀晓青,中国民协副主席、内蒙古民协主席伊和白乙拉以及有关作家、艺术家代表,学者等40余人参加会议。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。