-

杨德昌 编辑

杨德昌(1947年11月6日-2007年6月29日),Edward Yang,籍贯广东梅县 ,出生于中国上海。中国台湾电影导演、编剧,毕业于台湾交通大学、佛罗里达大学。 其电影作品深刻、理性,有强烈的社会意识,被称作“九十年代最具影响力的台湾大师之一”、“台湾社会的手术刀”, 在世界影坛享有盛誉。

1981年,执导剧情电视剧《十一个女人》,从而正式开启了他的导演生涯 。1983年,执导个人首部电影《海滩的一天》获得第20届台湾电影金马奖最佳导演奖提名 。1985年,执导犯罪剧情片《恐怖分子》,该片获得第40届洛迦诺国际电影节银豹奖 。1991年,执导剧情片《牯岭街少年杀人事件》,该片获得第4届东京国际电影节评委会大奖 。1994年,执导剧情片《独立时代》获得第31届台湾电影金马奖最佳原创剧本奖 。1996年,执导剧情片《麻将》,该片入围第46届柏林国际电影节主竞赛单元 。

2000年,执导剧情片《一一》获得第53届戛纳国际电影节最佳导演奖 。2001年,担任第54届戛纳国际电影节评委会成员 。2005年,担任第58届戛纳国际电影节“短片竞赛单元和电影基金会单元”的评委会主席 。

2007年6月29日,杨德昌因结肠癌在美国加尼福尼亚州贝弗利山庄的家中去世,享年59岁 ;同年,获得第12届釜山国际电影节的“亚洲年度电影人奖” 。

中文名:杨德昌

外文名:Edward Yang

国籍:中国

民族:汉族

出生地:中国上海

出生日期:1947年11月6日

逝世日期:2007年6月29日

星座:天蝎座

血型:A型

身高:175 cm

毕业院校:台湾交通大学、佛罗里达大学

职业:导演、编剧

代表作品:一一、牯岭街少年杀人事件、麻将

主要成就:第53届戛纳国际电影节最佳导演奖两届台湾电影金马奖最佳原创剧本奖第4届东京国际电影节评委会大奖

籍贯:广东梅县

杨德昌,籍贯广东梅县,出生于上海,成长于台北。1949年2月,一岁多的杨德昌随父母迁台,自此成长在台北。 1984年,杨德昌因拍摄电影《青梅竹马》而结识了蔡琴。在杨德昌热烈的追求下,蔡琴坠入情网。一年后,蔡琴和杨德昌喜结良缘。1995年8月5日,蔡琴和杨德昌结束了10年的婚姻。现任妻子为钢琴家彭铠立,二人育有一子一女。

2007年6月29日,杨德昌因结肠癌在美国加尼福尼亚州贝弗利山庄的家中去世,享年59岁 。

1981年,回到台湾的杨德昌受到张艾嘉的邀请下拍摄了剧情电视剧《十一个女人》,从而正式开启了他的导演生涯 。同年,担任了由余为彦执导的剧情片《1905年的冬天》的编剧 。1982年,与柯一正、张毅等人联合执导的剧情片《光阴的故事》中的第二个故事《指望》一段 ,由张艾嘉、王启光、李立群合作主演 ,该片包含着个人的成长、人际关系的疏离与台湾社会30年的变迁的故事 。

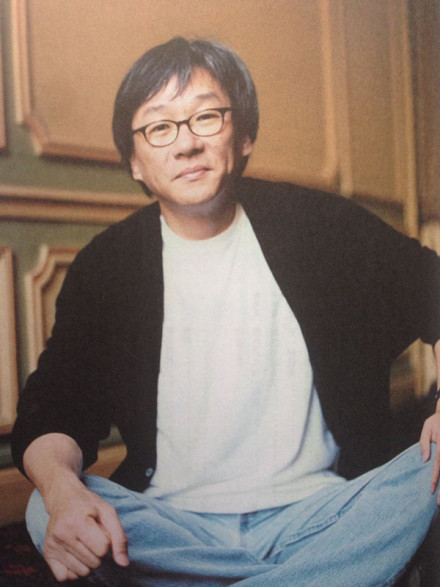

杨德昌的个人工作照

杨德昌的个人工作照

1983年,执导由张艾嘉、胡因梦、颜凤娇合作主演的剧情片《海滩的一天》 ,这是杨德昌执导的首部电影 ,他凭借该片获得第20届台湾电影金马奖最佳导演奖、最佳原创剧本奖提名 。

1985年,执导由侯孝贤、蔡琴、吴念真合作主演的剧情片《青梅竹马》 ,该片获得第38届洛迦诺国际电影节国际影评家协会奖 。

1986年,执导由缪骞人、李立群、金士杰合作主演的犯罪剧情片《恐怖分子》 ,该片获得第40届洛迦诺国际电影节银豹奖 ,他凭借该片获得第23届台湾电影金马奖最佳原创剧本奖提名 ;同年11月,与侯孝贤、赖声川等54名台湾电影人在台北第二区济南路69号屋签订了“台湾电影宣言” 。

1989年,杨德昌成立了个人独立制片公司 。1991年,执导根据真实事件改编的剧情片《牯岭街少年杀人事件》 ,由张国柱、张震、杨静怡联袂主演 ,该片获得第4届东京国际电影节评委会大奖 ,他凭借该片获得第28届台湾电影金马奖最佳原创剧本奖 。

杨德昌的个人获奖照

杨德昌的个人获奖照

1994年,执导由陈湘琪、金士杰、王柏森合作主演的剧情片《独立时代》 ,该片获得第47届戛纳国际电影节金棕榈奖提名 ,他凭借该片获得第31届台湾电影金马奖最佳原创剧本奖 。

1996年,执导由张震、唐从圣、柯宇纶合作主演的剧情片《麻将》 ,该片入围第46届柏林国际电影节主竞赛单元 。

2000年,执导由吴念真、金燕玲、张洋洋领衔主演的剧情片《一一》 ,该片获得第26届法国电影凯撒奖最佳外国电影奖提名 、第13届欧洲电影奖环球银幕奖提名 、第21届香港电影金像奖最佳亚洲电影奖提名 ,他凭借该片获得第53届戛纳国际电影节最佳导演奖 、第2届华语电影传媒大奖最佳导演奖 。之后,该片被《视与听》(英国电影杂志)评选为“十年30部电影”之一 、被《艺术电影》评选为“影史百部伟大作品”之一 。

2001年,担任第54届戛纳国际电影节评委会成员 。2005年,担任第58届戛纳国际电影节“短片竞赛单元和电影基金会单元”的评委会主席 。2007年,获得第44届台湾电影金马奖终身成就奖 ;同年,获得第12届釜山国际电影节的“亚洲年度电影人奖” 。

|

|

|

| 影视类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

杨德昌的电影以理性思辨见长,他善于用长镜头表现极度现代化和物质化中人性的扭曲。他在影片表现了现代人在物质压迫之下的身心异化和精神危机,以理性冷静的视听语言把这些反英雄的行径予以捕捉和表现。他是一个沉着冷静的观察者,站在都市的上空俯瞰芸芸众生,镜头像手术刀一样锋利,体现出强烈的批判现实精神 。(《当代文坛》评)

杨德昌的个人写真照

杨德昌的个人写真照

杨德昌电影中台北的整体形象与官方试图塑造的台北都市意义存在着阶段性的呼应关系,创作并没有被主流意义所操纵,而是较为客观、带有分析色彩地呈现出都市生活的各个侧面。他作品中的台北和现实生活中的台北城市空间几乎不存在假定的置换关系,他很少通过“借位”去处理城市空间,而是通过还原背景空间在现实空间中的属性来唤起观众的认同感 。(《当代电影》评)

杨德昌始终诚实地用胶片记录着自己对人生和社会现实入木三分的观察、敏锐的思考和无情的批判,他虽然最重视电影的思想性,但对电影的形式、语言和艺术技巧也有高度的自觉,敢于实验,勇于创新 。他通过影像揭示了一种现代性剩余逻辑,其电影中展现的非凡洞见与矛盾,无疑是资本主义发展中的重要症候。他通过电影与社会的互文,在虚实之间重现了台北现代化不同阶层的发展变化。他用影像建构了属己的现代性,其典型意义不在于提供某种答案,而是展现种种无可回避的逻辑悖论。他的电影其实是一个思考的起点而不是终点,它更激发观众们的每一个人对未来社会变革的想象 。(《南京师大学报(社会科学版)》、《绵阳师范学院学报》评)

杨德昌是一个很擅长运用西方电影理论并且将它东方的电影美学相结合的导演。他动用了非常复杂的电影语言,把整个华语从简单的、直线叙述的讲故事的方式拉高到很现代化的层次、非线性的电影结构。他的电影作品有着很强烈的理性思辨色彩,他喜欢对社会进行道德批判,因此他总试图使用最真实的方式表现现代社会中人性的扭曲面 。他导演的影片具有非常异常冷静、理性的表现力,他对电影语言的拆解和重塑的功力十分深厚,他运用独特的视听手段,将艺术实践的表现力变成了一种对社会变革清醒而复杂的认识。他在影片中所运用的独特的叙述话语空间与他冷静理性的艺术创造风格一脉相承,与固定静止长远焦距镜头的大量使用相互配合,共同形成了其影片所散发出来的冷静气质,传达出一种近似冷漠的情感体验 。(《剑南文学(经典阅读)》、《戏剧之家》评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

杨德昌的个人出席活动照

杨德昌的个人出席活动照 杨德昌出席其他颁奖典礼照

杨德昌出席其他颁奖典礼照 杨德昌的个人生活照

杨德昌的个人生活照